刑法ⅡB-補助プリント(No. 1)「刑法ⅡBの講義を始めるにあたって」

財産犯の概観

憲法29条は財産権の不可侵性を宣言し,刑法はそれを承けて36章以下において,実に様々な種類の財産犯を規定している。このことは,生命侵害が,種々の致死罪を別にすれば殺人と自殺関与しかないのと比べて特筆に値する。財産侵害が如何に日常的に行われやすい犯罪であるかの表れともいえる。まず,この分類を把握することが財産犯についての理解の前提となる。以下,財産犯の鳥瞰図的な分類を説明し,財産犯全体に関わる個別論点を順次考察していこう。

財産犯の全貌

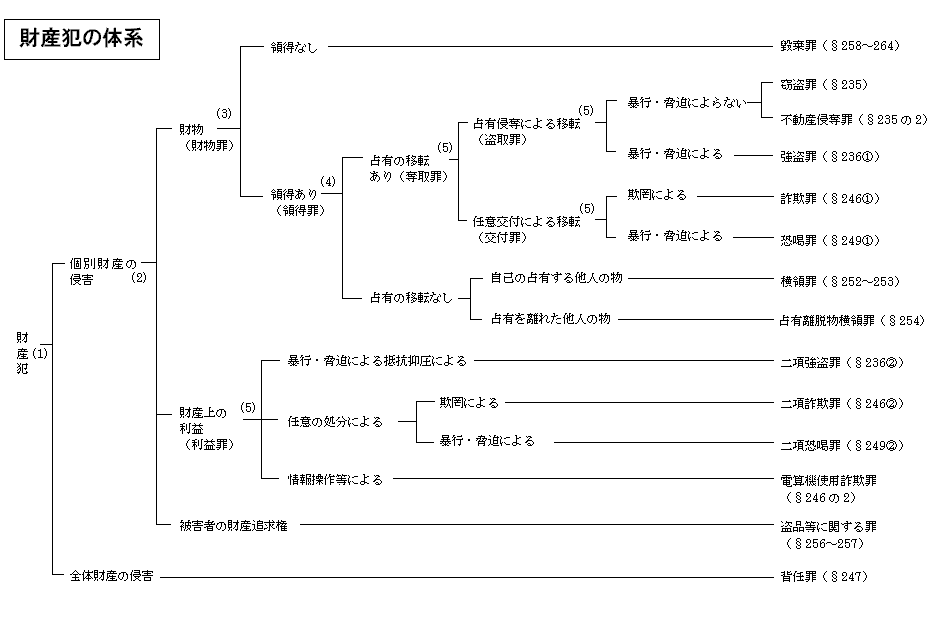

財産犯の分類には多様な方法があるが、ここでは保護法益に関する分類から出発する一般的な方法に従って,まずは全体像を提示する。下の「財産犯の体系」を参照しつつ通読されたい。なお,表中に付した番号は,以下の各段落の番号に対応し,本文中での説明箇所を示している。

(1) 個別財産侵害と全体財産侵害

ほとんどの財産犯は,特定の宝石を盗むとか,特定の債務を不正に免れるといったように,個別的な財産を侵害するものである。これに対して,背任罪(247条)のみは,たとえば,財産管理を任された者が故意にルーズな運用を行って依頼者に損害を与えるといったように,「財産上の損害」すなわち全体財産に対する侵害があれば成立する。つまり,ここでは,個々の財産の得失を差し引き計算した上での,全体としての財産状態に対する侵害が問題となる。

(2)財物・利益・財産追求権

個別財産に対する侵害は,侵害客体が,①財物であるか(財物罪),②財産上の利益であるか(利益罪),③財産追求権(盗品関与罪)であるかによって3分される。①「財物」の意義については,次回説明するが(補助プリントNo.2),ここでは,「財産上の価値のある物」と理解しておけばよい。これに対して,②「財産上の利益」とは,たとえば、債務を負担させ,あるいは免れる,労務の提供を受けるなどの,財物以外の財産的利益をいう。刑法は,典型的な財産侵害である強盗(236条),詐欺(246条),恐喝(249条)について,それぞれ1項で財物侵害を(1項犯罪),2項で財産上の利益侵害を(2項犯罪)処罰している。たとえば,同じくタクシー運転手に暴行を加えた強盗犯でも,売上金を奪えば1項強盗,料金の支払を免れれば2項強盗となる。③財産追求権とは,「失われた自己の財産を追求・回復する権利」をいう。刑法は,256条で財産犯によって得られた盗品等を運搬・保管・譲受する行為を罰しているが,これらの行為は,職業的な盗品故買を考えれば容易に理解できるように,被害財産の回復を著しく阻害するものである。その意味で,被害者の財産追求権の侵害とされるのである(追求権説=通説判例)。もっとも,これらの盗品関与罪(贓物罪ともいう)については,有力説として,違法に成立された財産状態を維持する点に侵害性を求める違法状態維持説や,窃盗などの実行者を通じて間接的に財産を領得する点に犯罪性を求める間接領得説もあり,法益の捉え方について対立がある。

(3)領得罪と毀棄罪

財物罪は,「領得」の有無によって分類される。「領得」とは,権利者を排除し他人の物を自己の所有物とすることをいう。235条(窃盗)以下の一連の1項犯罪は,他人の財物を自己のものとする形態,すなわち領得する犯罪である(領得罪または取得罪と総称される)。これに対し,258条(公文書毀棄)以下の犯罪は,財物を自己のものとするのではなく,単にそれを毀損または隠匿する行為(毀棄罪という)である。領得罪の成立については,故意の内容とは別に,不法領得の意思が必要であるかどうかが争われている。この問題については,便宜上,次章で窃盗罪の主観的側面に関する箇所で詳述する。

(4)占有の移転の有無

領得罪は,さらに占有の移転の有無によって,奪取罪(移転罪)と非奪取罪に分かれる。刑法上の占有概念についても次章で詳述するが,ここでは,「物に対して現実的支配を及ぼしている状態」つまり「所持」のことだと理解しておけばよい(通説判例)。窃盗・強盗・詐欺・恐喝などは他者の占有下にある財物を不法に自己の占有下に移す奪取罪である。これに対し,「自己の占有する他人の物」を領得する横領,および「占有を離れた他人の物」を領得する遺失物等横領は非奪取罪である。

(5)占有移転の原因と手段

奪取罪は,さらに,その占有移転の原因(相手の意思に反して盗取したのか,相手方が任意に交付したのか),およびその実現手段(欺罔か暴行・脅迫か)によって区分される。相手の意思に反して盗取する場合は盗取罪と呼ばれる。暴行・脅迫によらずに盗取する窃盗(および不動産侵奪),暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧して盗取する強盗がある。これに対し,瑕疵ある意思ではあっても,ともかく任意交付による占有移転のあるものを交付罪と呼ぶ。したがって,強盗と同じく暴行・脅迫を手段としていても,相手の自由意思に働きかけて交付させれば恐喝となる。暴行・脅迫ではなく欺罔を手段とすれば詐欺である。また,これらの分類は,財物罪ばかりでなく利益罪である2項犯罪についてもあてはまる。ただし,利益罪では,財産上の利益を窃取する「利益窃盗」罪は存在せず,情報操作等による不正な指令を電子計算機に与えて財産上の不法な利益を得る電子計算機使用詐欺罪がある点が異なっている。